\黄金の一週間⑦はこちら/

\黄金の一週間⑦はこちら/

Contents

まず、叱るが大切

小学生に対して叱るときには、結論から言うといろいろな理由があるかもしれないけれど、「まず、叱る」。これがポイントです。

理由①「優しい先生ほど学級崩壊しがち」📕

私は、理由があったのに一方的に言われたり、話を聞いてくれなかったり、ワーッと声を荒げたりして叱られるのが苦手でした。

そう思って、マンガのように(↑)叱ることにしたんです。

でもこれがよくなかった。

「これはしていい、これはしてはいけない」の基準が

「これは人の迷惑になるからしてはいけない」というように自分の中にあるのではなく、「この先生は怖いからだめ」と他者によって決まる子どもが一定数いたんです。

「優しい先生ほど学級崩壊しがち」というのは、こういうところに原因があります。

つまり、子ども=大人だと感じてしまうんですね。

理由②子ども=大人ではない。幼稚園児、小学生、大人の違い

私は小学校教諭以外に幼稚園教諭の免許も持っています。

幼稚園の講義で、叱り方について扱った回がありました。

そのときは、このように叱るといいですよと教えてもらったんです。↓

- まずは、理由を聞く

- 共感する

- でもね…と、よくない理由を伝える

- その後、どうすればよかったのかを一緒に考える

※※決してワッと感情的には叱らない

そう。さっきと一緒なんです。これを教えてもらったのもあって、私は小学校でもこの方法で叱っていました。

確かに幼稚園児も子どもです。でも、幼稚園児と小学生には差があります。

幼稚園に通っている子ども…例えば4歳くらいまでの子どもは、発達段階の関係で相手の気持ちがそもそもわかりません。悪気なく違反しちゃうんですね。だから丁寧に教える必要があります。

「こう思ってしたのかもしれないけど、それはこういう理由だからやってはいけないよ」と。こうやって規範意識が育まれていきます。「どういう理由でやってはいけない」を集める時期になるわけです。

一方で小学生は、相手の気持ちはもうわかります。わかった上で違反するんです。

わかった上で違反している人に理由を聞いて、共感して…とすると、

「ははーん。理由によっては許してもらえるわけか…」

…とスキをついてうまくやろうとします。ここが大きな違いです。

つまり、小学生を叱るときにはなるべくスキを与えないようにすることがポイントだということです。

小学生と比べて、大人はたくさんの経験をしています。

違反をしたことで自分が痛い思いにあったり、痛い目にあった人を見ています。

また、違反を犯す人間ばかりになったら社会がうまく成り立たず、回り回って自分に影響が向かうこともわかっています。法律や罰則もあって、抑止力がしっかりしています。

こういういろいろなことを理解しているからこそ、“叱る”というより“話をする”だけでも変わるんじゃないかと。

小学生はまだ経験が浅いので、“話をする”だけでは、大人のように変わらないのです。

小学生に対する叱り方は、こうするといい

小学生を叱るときには、「まず、叱る(なるべくスキを与えないようにする)」ことが大切だということはわかったかと思います。

でも、ポイントはまだあります。

小学生に対する叱り方で、私はベテラン教員からこのような指導を受けました。↓

<その場では…>

- まず、短く叱る

- どうすべきか短く伝える

<後で…>

- 子どもに理由を聞く

- どうして悪かったか考えさせる

※真剣さが伝わるように指導します

このとき大切なのは、理由を聞くこと。叱られた子どものフラストレーション(もやもや)を拭って、納得させる工程が必要です。

また、大勢を待たせる場面のときには、②〜④は後で個別指導するということも大切です。大勢の子どもを待たせるような指導はしてはいけません。他の子どもは関係ないからです。

「ぼく何もしてないのにこの時間何…」「もー先生話長い…」と、不満が先生へ向かってしまいます。注意です!

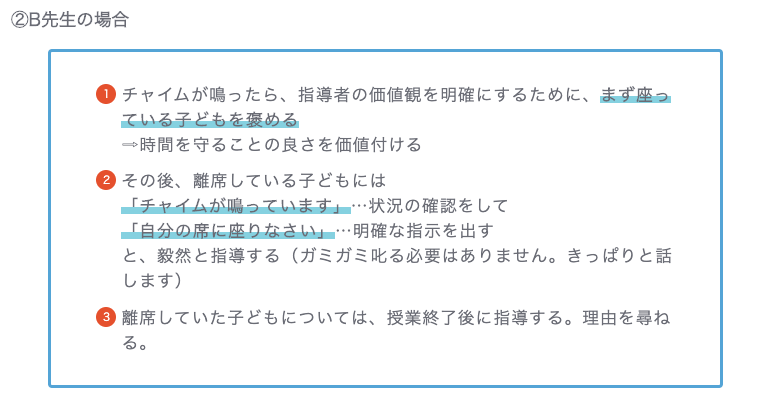

こちら(↓)は、前回の「授業に遅刻する子どもへの対応」の記事で紹介した、B先生の指導例です。大勢の子どもを待たせないようになっていることがわかります。

毎回ワッと叱らなくてもいい

ただ、毎回ワッと叱る必要はありません。

毎回のように叱っていると、それはそれで児童はもやもやします。

やっぱり叱られてばかりは嫌ですよね。

基本的には「きっぱりと、真剣さが伝わるように話す」、これでいいです。

ただ、あまりにも酷いときにはワッと叱ります。

あまりにも酷いときというのは、大きく分けると2パターンあります。

①学級開きで伝えたことに違反したとき

(1)3回注意されても変わらなかったとき

これは以前学級開きで絶対に許さないこととしてお話したことです。

3回目まではきっぱりと伝え、それでも変わらなければ4回目にワッと叱ります。

朝の会と帰りの会での記事で、似たような指導をしているベテラン教員の例を紹介していました。↓

(2)人の身体を傷つけたり、心を傷つけたとき

例えば、授業中誰かの発言に対して「馬鹿じゃ」と言った子どもがいた。こういうとき、教員は本気で叱らなければなりません。

②教員に対して失礼すぎる態度をとったとき

こういうとき、大学院生の頃に出会ったベテラン教員の方(中学校教員)は、「俺は本気で君たちに勉強を教えようとしているのに、なんだこれは!」と本気で叱ると話していました。

これは例を出した方がわかりやすいですね。

実習先では「家庭科の時間がはじまるまでにミシンを準備しておくように」と指示を出していたのに、遊んでいない場面で強く叱っていました。

他に、体育の時間までに準備運動をせず遊んでいたときや、理科の時間観察をするために外へ行ったのに遊んでいたときも同じです。

ただ、どの指導場面でも、ワッ!と叱るときは長々と叱っていませんでした。

大体このように叱っていました。↓

- 一旦子どもの動きをストップさせ

- 座らせたり、広い場所の場合は中央に集めたりして聞く大勢を作り、

- 「俺は本気で君たちに勉強を教えようとしているのに、なんだこれは」

- 明確な指示を出し、やり直しさせる

優しい先生だったら、「どうしてストップさせたかわかりますか」「〜だからです」…なんて指導してしまいそうですが、この場合子どもは「俺は本気で君たちに勉強を教えようとしているのに、なんだこれは!」の一言で理解できるので短くで大丈夫です。むしろ、短い方が怖さや厳しさを感じませんか?

叱った後には、やり直しさせるようにしましょう。

こうすると、叱られた+面倒さが加わり、子どもは望ましくない行動をしなくなっていきます。

強く叱るときの注意点

何度も強く叱らないこと。頻度に気をつけましょう!

高頻度で叱っていると、それはそれで耐性がついてしまいます。

叱られてばかりだと、授業(学校生活)は楽しくなくなってしまいます。

そうすると先生への信頼感にも影響が出てきてしまいます。

「この先生叱ってばかりで嫌だな」と。

「この先生の言うこと聞きたくないな」と…。

また、何度も言いますが、きちっとしている子どもは必ずいるので、その子がなるべく損をしないような環境をつくることが大切です(理由は先程書いたので省略します)。

何度も叱らないようにするためには

初任者教員の方も、なるべく叱らない、楽しい学級にしたいと思うのではないでしょうか(^-^)

叱る頻度を少なくするためには、4月の時期に厳しく指導することが大切です。

4月最初は、子どもは「どんな先生かな」と様子を見ているのと同時に、「ちゃんとしよう」という思いが強いのです。ここでうまく指導できれば、違反を起こす子どもが少なくなっていきます。結果、後々あまり叱らなくてもすむようになります。

一方で最初甘くしていると、子どもに足をとられてしまい、学級経営がうまくいかなくなっていきます。後で叱っても効果は薄いです。

ただ、厳しく=叱るではないので注意!

厳しくするとはこういうことです。↓

- 先生が言ったことは絶対・指示の出し方

※学習規律も関係あり - 子どもと教員の間に少し距離を置くこと

- 叱るときは叱ること(特にワッと叱る必要があるときはきちっと叱りましょう)

叱り方おまけ!

みなさんは熊タイプでしょうか、猫タイプでしょうか?

そして、よく指導してくださるベテラン教員は、熊タイプでしょうか、猫タイプでしょうか?

私は1つ、初任者教員に言いたいっ!

同じタイプのベテラン教員の指導方法を真似するといいよ!って。

私は完全に猫タイプなのですが、初任者指導をしてくださるベテラン教員(B先生)は熊タイプでした。初任者教員は技術がないので、まずは「技術を集めようと真似をする」ところから始まります。で、最初はB先生の真似をしてみたのですが…うまくいきませんでした!

うまくいかないだけでなく、「なんか合わないな」とも感じました。

「うーん、これって熊タイプの先生が持っている特有の”何もしなくても怒らせたら怖そう、怒らせたくない”って雰囲気があっての技術なのでは…」と。

結局猫は熊になることはできませんでした。

やっぱり、猫は猫のままです!

猫タイプの人は、猫タイプのベテラン教員の指導方法を真似した方が圧倒的にうまくいきます。

今自分が直面している悩みを経験して乗り越えた人が多いので、「あ〜それなら私にも無理なくできそう」と思えます。熊タイプの指導より、スッと入ってくる感じです。

「私には怖さは出せないから、この先生の言うことを聞かないと面倒くさくなるって思うよう指導しているよ」とか。

そうなんだよ…怖さを出そうとしても限界があるし、無理してる感がすごいんだよ…やっぱり猫には猫なりのやり方があったんだな〜と思いました。

初任者教員指導って、指導の機会がほとんどないだけでなく、教えてもらう技術との相性の部分もあって、難しいですよね…。できたら、猫タイプの初任者教員には猫タイプのベテラン教員を、熊タイプの初任者教員には熊タイプのベテラン教員をつけてもらいたいな…。