こんにちは、こちゃ(@cocha51)です!

今回は、担任の先生なら必ず一度は悩む「座席」についてまとめました!

こちゃ

4月最初にオススメの座席についてもお話しているよ!座席で悩んでいる人は読んでみてね!

Contents

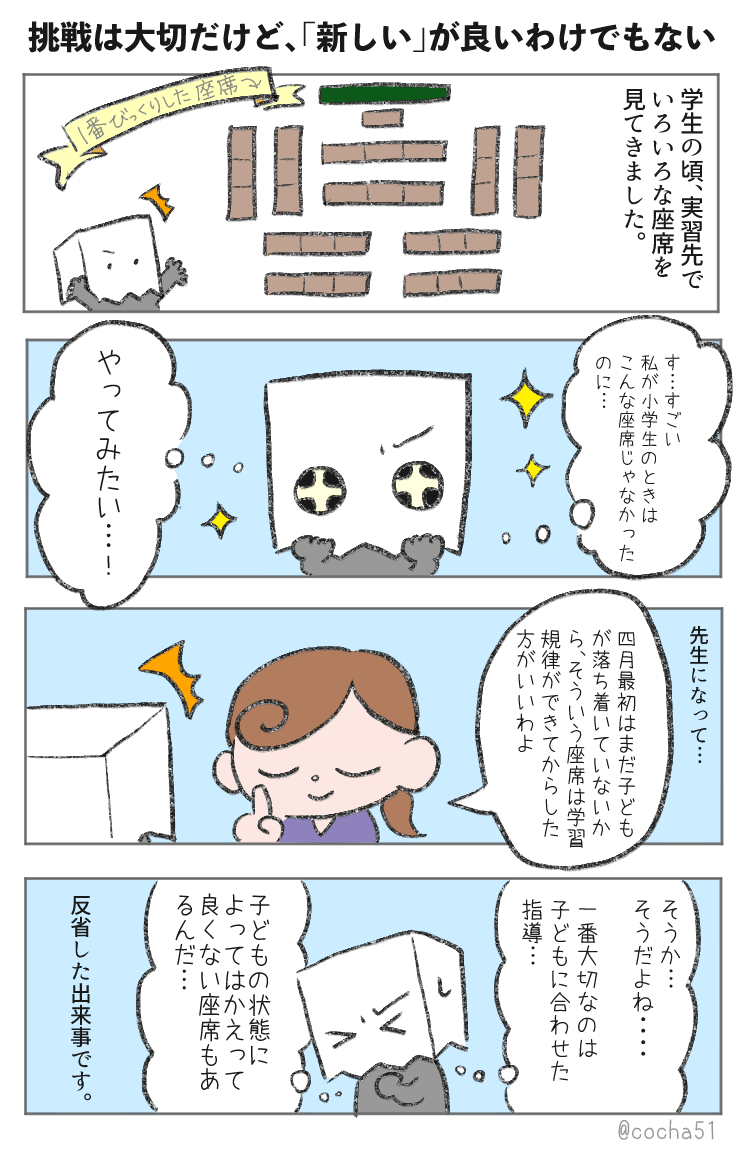

座席の種類

こちゃ

まずは座席の種類を紹介していくよ!

講義型A

よく見られるシンプルな座席。

全ての子どもが教員の方を向いているので、何をしているか把握しやすいです。

講義型B

講義型Aと比べて、子ども一人ひとりが離れているので、授業に集中しやすいです。

こちゃ

特別支援コーディネーターさんは、この座席をオススメしていたよ!多動傾向がある子ども・そうでない子ども両方、安心して授業に取り組むことができるね

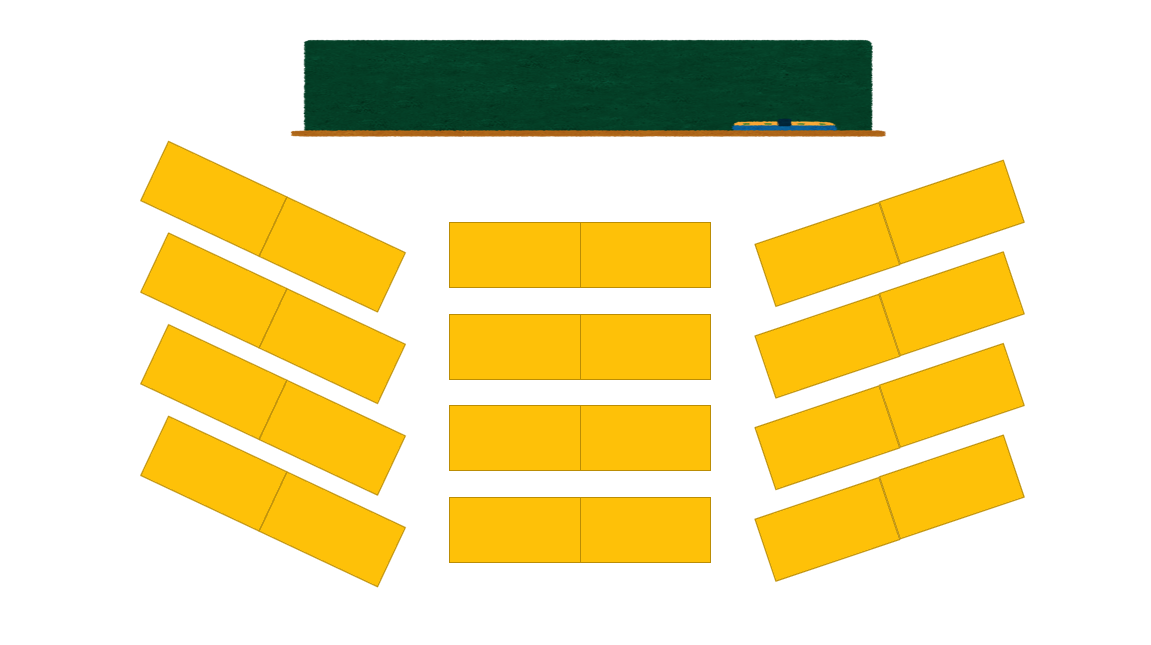

V字型

講義型と比べて、子どもが黒板を見やすいです。

コの字型

講義型と比べて、話し合いがしやすいです。

一方で子ども同士の距離がとても近くなるので、お喋りに注意する必要があります。

ディベート型

講義型と比べて、2手に分かれて討論するのに向いています。

座席の種類を選ぶ上で大切なこと

4月最初は、学習規律の定着のための時期です。

この学習規律の定着のために一番向いているのは、講義型Aもしくは講義型Bです。

こちゃ

講義型の座席でお喋りしてしまう子どもが、他の座席にしたときに落ち着いて授業を受けられるか…って考えると、わかりやすいね

席替えは先生が決める

4月一番最初は、名前順の座席です。その後、しばらくしたら席替えをしますよね。

席替えは、私は「先生が決める方法」をオススメします。

「この子はこの席は向いていないな」って子どもがいたり…「この子とこの子は一緒にすると授業に集中するのが難しいな」ってペアがいたり…「この子と席を離してください」と保護者からお願いを受けたりするからです。

こちゃ

先輩先生も「先生が決める方法」を採用している人はけっこういたよ!

先輩先生

私たちのようなベテランでも、その年度の子どもの様子を見て席替えの方法を決めています。「今年度の子どもは相手にひどいことを言う子が少ないからくじ引きでも大丈夫かな」といた風に…

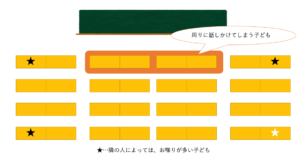

子どもの配置

授業に支障が出ないようにすることを第一に考えて配置していきます。

こちゃ

全てを網羅するのは難しいから、最初は「周りに話しかけてしまう子ども」と「視力が低い、勉強が苦手、視覚過敏な子ども」の2つだけ考えていってみよう

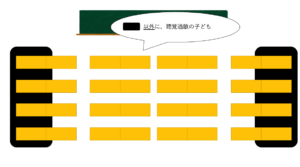

1周りに話しかけてしまう子ども

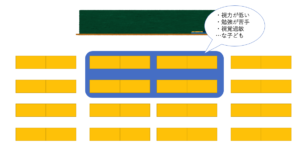

2視力が低い、勉強が苦手、視覚過敏な子ども

こちゃ

眼鏡をかけている子どもはここに入れなくてもいいよ!

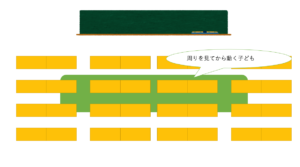

3周りを見てから動く子ども

4身長が低い子ども

5聴覚過敏の子ども

まとめ

- 子どもの実態を踏まえて、座席も、席替えの方法も、配置も考える

- 4月最初にオススメの座席は講義型AもしくはB!

最後まで読んでいただきありがとうございます^^

ブログに来てくださったみなさんの疑問は少しスッキリしたでしょうか?

こちゃ

「環境を整えること」が一番大事なんだね!

みなさんのもやもやが軽くなるお手伝いができていたら嬉しいです!

参考文献

- EDUPEDIA,『ユニバーサルデザインを意識した座席の決め方』,https://edupedia.jp/article/59905645d5d12c00000f22f0

- 発達障害ブログ降り止まない雨はない,『たかが席替え、されど席替え,https://ameblo.jp/minto-iero/entry-12405188055.html

- 『美馬牛小学校のユニバーサルデザイン 美馬牛小学校のユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン(H30 構想)』,http://town.biei.hokkaido.jp/files/00002200/00002249/universaldesign.pdf