\黄金の一週間⑨はこちら/

Contents

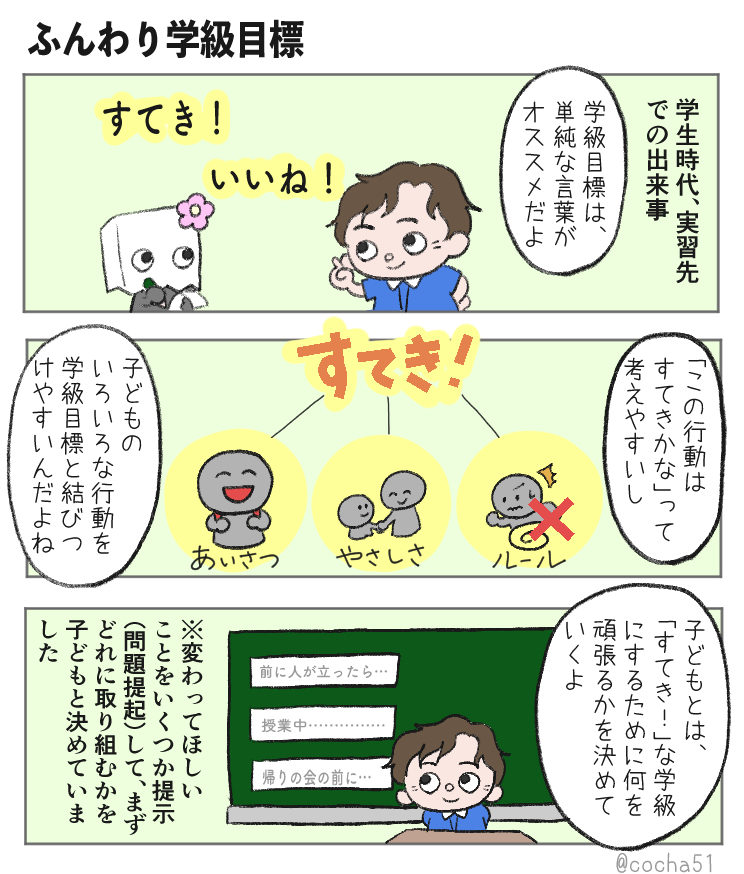

実習先で見た、オススメの学級目標📕

私は大学院へ進学したこともあって、比較的多くの学校へ実習へ行ったり観察させていただく機会がありました。その中で、「あ、これいいな」と感じた学級目標があります。

その学級の学級目標は「すてき!」でした。

こういう経験もあって、私は学級目標は単純で、抽象的なものを設定しました。

単純で抽象的な学級目標

A先生は、学級目標をこのように決めていっていました。

そして、ここで教員が考えた目標を3つ提示します。

この目標というのは、「前に人が立ったら、◯秒で静かになろう」といった、具体的なものでした。その目標の中から、子どもと1つ選んでいきます。これを短期間の学級目標として掲げ、動いていくのです。

それを帰りの会で守れたかどうかチェックしていきます。

チェック方法は、「守れた人は手を挙げてください」という簡単なものです。

合格したら、次の目標を決めて、同じように進めていっていました。

実際にやってみて困ったこと

ここからは私が初任者教員のときに実際に真似をしてみて、困ったことです。

初任者教員の方にとって参考になると思い、まとめていきます。

①目標は具体的な数字が入っていた方がいい

例えば、「廊下に素早く並ぼう」という目標だと、子ども1人ひとりの基準にズレが生じてしまいます。ズレが生じてしまうと

ということになってしまいます。こういうことが起こると「できていないのに合格」という、なんだかもやもやした雰囲気になってしまいます。

でも、「廊下に30秒で並ぼう」ならば、できた・できなかったがはっきりとしています。このように、ズレが生じないよう、わかりやすく数字が入ったものを設定するといいです。

数字を入れない場合は、ひと目で見てわかるものにするといいですよ。

例えば、「教科書は号令の後に片付けるようにしよう」だと、数字は入っていませんがズレは生じないですよね。

②帰りの会でのチェック方法は、「できなかった人」に挙手してもらう方法がいい

私は最初、帰りの会でのチェック方法は、A先生と同じく「できた人」に挙手してもらいました。でも、これは数えるのがとっっっても大変でした。時間もかかります…。

それだけではなく、周りの人を見て

なんて子どもも出てきます(^-^;)

ですので、「できなかった人」に挙手してもらう方をオススメします。

ただ、みんなが見ている前で挙げるのは責められる原因にもなります。

責められると、意固地になって逆に目標を守ろうとしない子どもも出てくることがあります。難しい…。

「できなかった人」に挙手してもらう場合は、顔を伏せて手を挙げさせるように配慮が必要です。

③合格ラインは、少し甘い方がいい

私が初任者教員のとき受け持った学級は30人子どもが在籍していました。

それで、『3日連続で27人以上ができたら、合格』としていたんです。

これ、理想ではあるけれど、厳しかったなと感じました。

そして、このような合格ラインにしたことを、後悔しました。

学級にはやんちゃな子どもが5〜6人いました。

この子達全員が3日連続「できた」と手を挙げられるような学級経営ができたらいいのですが、うまくいかず…。

2日連続で27人以上が手を挙げても、3日目に26人…なんてことが続くんです。

そしたら、できている子どもの不満は5〜6人に向かってしまいます。

こうやって、できていない子どもはもやもや、できている子どもももやもや、、、雰囲気が悪くなってしまいました。

合格ラインは『27人以上ができたら、合格』これでよかったんです。

毎日はできなくても、たくさんの合格が積もっていくと、学級の自信につながっていきます。「やればできるんだ」、この自信が、何よりも大切です。

④合格した目標は、利用した方がいい

私は合格した目標は、スケッチブックに書いていくようにしていました。

時間が経ったときに見返すと、自信になるのではないかと思ったからです。

すると、その話を聞いたベテラン先生が、

とアドバイスをくださいました。

そこで、教室の廊下側に貼っていくことにしました。

すると、「できた」が増えていくのが嬉しいのか、やる気を見せる子どもが出てくるようになったんです。

ここからは私は病休に入ってしまって実際に行動することができなかったのですが、「合格した目標が◯つ集まったら席替えとか、お楽しみ会とか、そういう楽しみを設けるといいよ」というアドバイスもいただきました。実際、B先生も似たような取り組みをされていました(^-^)

廊下側に貼った理由

前面黒板側に貼ると、目標が気になってしまって授業に集中しにくい子どもがいるからです。背面黒板は、既にたくさんの掲示をしていたので貼ることができませんでした。そこで、B先生に相談した結果、廊下側に貼っていくことにしました。

席替えやお楽しみ会等のご褒美を設定するのって、いいの?

内発的動機づけと外発的動機づけって、聞いたことはありますか?

簡単に説明すると、

- 内発的動機づけ…内側から沸き起こるやる気でご褒美がなくても良いもの。

- 外発的動機づけ…何かご褒美等を期待して沸き起こるやる気。ご褒美が必要。

のことです。

例えば、「絵が好きで、描きたいから描く」「虫が好きで、図鑑で調べて知識を得る」というのは、内発的動機づけです。

一方、「この絵を描いたらケーキを食べていいよと言われたから描く」「虫を図鑑で調べたらほめられるから調べる」というのは、外発的動機づけになります。

一般的に内発的動機づけの方が良いと言われています。

なぜかというと、外発的動機づけだと「ご褒美がなくなるとやらなくなる」ということが起こるから。

こういう点から、「合格した目標が◯つ集まったら席替えやお楽しみ会をする」といったご褒美システムは、一定の人から嫌われています。明らか外発的動機づけなので…。

その一定の人というのは、内発的動機づけを高める方法を探しているんですよね。

でも、内発的動機づけって、教員がいくら頑張っても、どんなに優秀な教員でも、どうこうできるものではないそうなんです(大学院の頃、教授に聞きました)。

つまり、やる気を0%の状態から突然内発的動機づけの状態にすることは不可能です。正確に言うと、運次第。

教員の「こうしましょう」という声掛けだけで動くことができる子どもは、規則を守ることの価値がわかってるから動く(=内発的動機づけの状態)。だけど学級にはたくさんの子どもがいます。動かない子どももいますよね。

そういう子どもを動かすためには、外発的動機づけが必要なのです。

まずは外発的動機づけでもいいから、子どものやる気0%を1%にすることからはじめます。行動できるようになってはじめて、わかることもあります。

「挨拶するとほめられるからあいさつをしていた子ども」が、「挨拶って、なんかいいよね」と思うきっかけになる。そうすると、自分から挨拶するようになりますよね。

外発的動機づけからはじまったものが、内発的動機づけに変わることもあるのです。

きっかけを作るには、まず「行動させる」ここからです。

ですので、私は基本的にご褒美の設定はOKだと考えます。

…ただし!いきすぎたご褒美(高価なもの)は、ご褒美がなくなるとやる気が消失してしまうので、やめた方がいいです。例えばお金とか、何かを買ってもらえるとか。学校ではないとは思いますけどね(^-^)

内発的動機づけと外発的動機づけは、実はつながっている