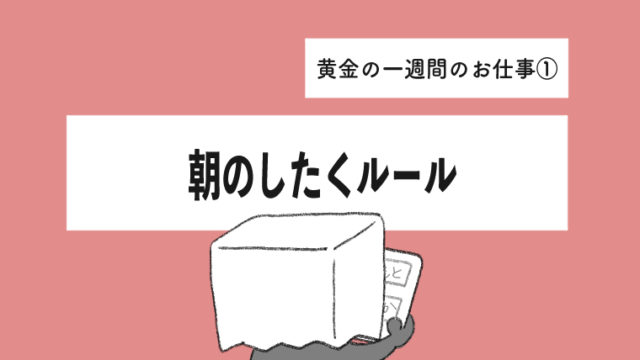

\始業式当日のお仕事③はこちら/

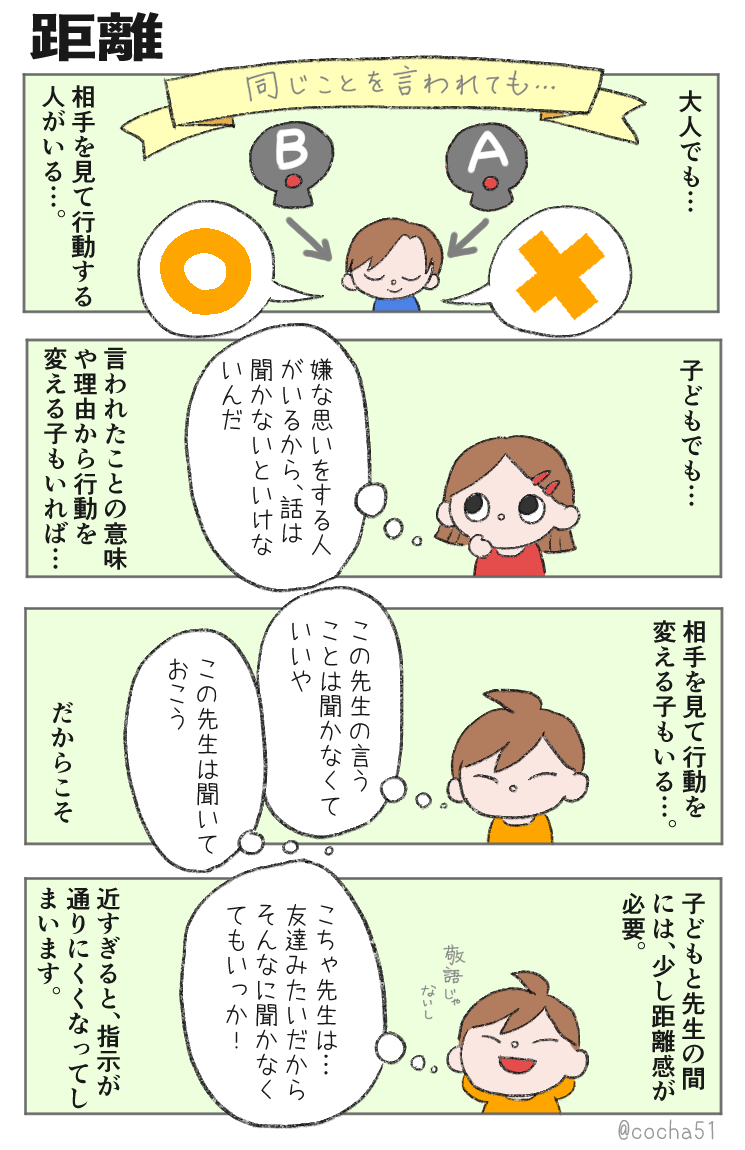

絶対に知っていてほしい、教員と子どもの間の距離感📕

子どもと教員との間には、少し距離が必要です。

一定の距離がないと、子どもは先生を友だちのように感じてしまい、指示が通りにくくなってしまいます。

なんて思われていまします。

つまり、先生は子どもに「この先生の言うことは聞かなくちゃ」と思ってもらえる立場をキープする必要があるということです。

そのために、最低でも授業中は、お互い敬語を使うようにします。

もし、敬語を使わない子どもがいたら、

やり直しをさせます。

やり直しをさせることで、「守らないといけないこと」と学びます。

やってはいけない対応

という感じで流してはいけません。

流す=許すにつながってしまうと考えた方がいいです。

子どもの机とイス決めで必要な準備

当日必要な準備はこちら↓↓↓

- 教室内で机とイスを低め・普通・高めに分けておくこと

- 名前シール…1人2枚ずつ(イスと机用)

※個人的にはビニールテープで作るのがオススメです。

名前シールをビニールテープで作ることをオススメする理由

始業式当日の机決めでは対応しきれなかった子どもの机やイスは、

また時間のあるときに対応していきます。

全ての机やイスが調整しやすければよいのですが、実際は錆びているものがあったりとうまくいきません。これがまた固くて本当に大変なんです…。

そういうときに、名前シールを張り替えられる環境だと、イスを交換して調整することができるようになるので、楽になります。

名前シールを貼るところまではしてほしい!

名前シールがないと、こんなことが起こります↓

大人だと「そうなの。私はどっちでもいいよ。○○くんこっちのイス使っていいよ」なんて会話が出てきたりしますが、子どもはそうはいかないこともしばしば…。

突然イスを持って○○へ集合するようにと言われたこともあったので、学校が始まって2日目くらいまでには名前シールを貼っておくことをオススメします。

机決めのやり方📕

注意点①と注意点②は、前回の記事の「絶対に知っていてほしい、先生が言ったことは絶対に守らせるということの大切さ📕」に理由を書いています。

出した指示は必ず守らせるようにしましょう!

おおまかな流れは、マンガの通りです(^-^)

絶対にやってはいけない対応

机や椅子の高さが合わない子どもがいないかチェックする時、たくさんの子どもが手を挙げるかもしれません。

先生から見ても合わないなと感じた人だけ、変えるようにします。

また、

と指示をしたとき、

…なんていう子がいるかもしれません。このとき、

…という対応はとってはいけません。

と学んでしまうからです。学習って怖いですね。

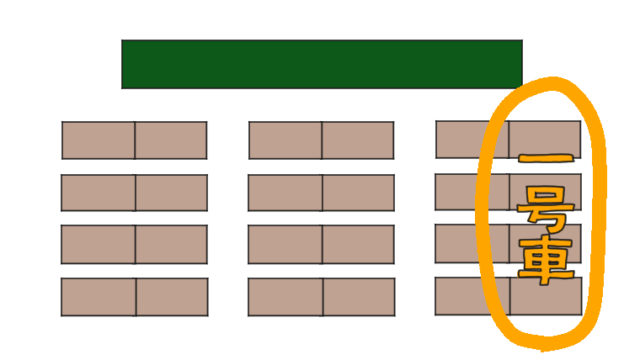

一号車とは

もし、1時間でできなさそうだったら…

2時間かけてもいいと思います。

ただ、授業時間は守るようにした方がいいです。

子どもに時間を守ってもらいたいのなら、教員も守っていきたいですね。

区切りの良いところで一旦中断し、休み時間に入りましょう。