こんにちは、こちゃ(@cocha51)です!

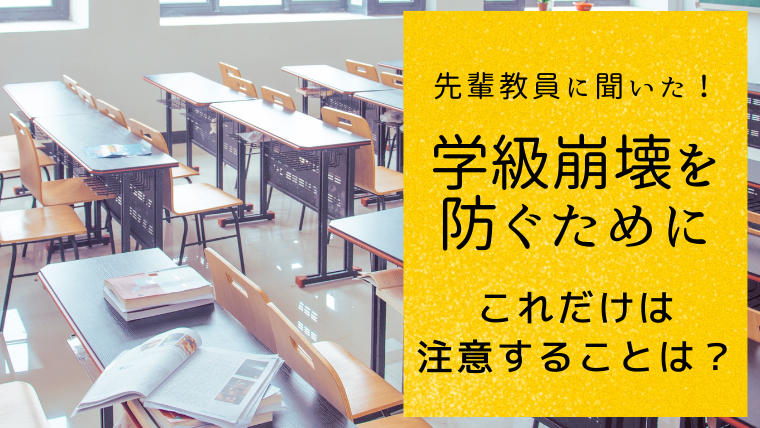

今回扱う内容は、学級崩壊です。

私は、初任者教員のときほぼほぼ学級崩壊しかけました。

わからないなりに工夫したものの、なぜがうまくいかない…

そんな先生、多いのではないでしょうか。

今回、先輩先生方に質問してみると、最初の頃は私たちと同じように悩んだり失敗した経験があることがわかりました。

これを読んでいるみなさんには、同じような失敗をなるべく避けることができるよう、今先輩先生の「こうしたらよかった!」をまとめてみました。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」ということわざがあります。

自分が経験したことのないことでも、先人たちが経験したこと(歴史)を学ぶことでたくさんの経験を身に着けることができるという意味です。

学級崩壊を起こさないようにしたいけど、どうしたらいいのか全然わからない…という方は、ぜひ読んでみてください!

Contents

学級崩壊は○○な子を制御できなくなった状態

学級崩壊を防ぐためにこれだけは注意すべきことは何ですか?

「こうやって学級が危うくなった」など教えてください

学級崩壊の定義から考えていきましょう。

例えば、「体育の時間だけ乱れる」というのは重く考えすぎなくていいと思います。

じゃあどんな状態になると「やばい」と思うかというと、そんなに飛びぬけて特徴的でない子を制御できなくなっていく状態になったときです。

ここの状態を超えたらやばいなというのは教室や学年ごとにあるとは思うんですけど、わかりやすい基準はこういうところかなと思います。

学級崩壊を防ぐポイントは、基準と自信

学級崩壊を防ぐために気を付けてきたことは、「指導する基準をしっかり一貫させること」ですかね。

だめなところはだめだとはっきり言わないといけません。

「あの子にだけ甘い」ということがないよう、誰に対しても何事に対しても筋を通して話をすることが大切です。

あとは自信も大切ですね。

先生に自信がないと、子供がそれを乗り越えてきたりすることがあるので、ハッタリがあってもきっぱり話をするとかすることが必要だと思います。

弱い部分を見せちゃいけないわけではなくて、「そ、それは~その…あの~…」とか言う曖昧さが見えると良くないです。

わからないときはわからないでいいので、「調べておくね」とスパッと言い切れるようにしていくといいですよ。

ポイントは自分がしっかり、意見や指示をはっきり言うことですかね。

学級崩壊を防ぐために、とにかく相談して!

あとは「ちょっとまずいな」と思ったらすぐ相談をすることですね。

他の先生を頼って見てもらうとか、そういうのがいいかな。

周りの先生だけでなく保護者も基本的にあなたの味方になってくれます。

うまくいっていないときに相談しづらいっていう気持ちはあると思うんですけど、主任や隣先生に相談したり、お家に1本電話を入れるとか、些細なことがけっこう大事です。

あなたの先生タイプを間違えないで!

前こちゃさんが「くまタイプ」と「ねこタイプ」についての漫画を描いていましたよね。

こちらの漫画です

こちらの漫画ですあれが僕すごく大事だと思っているんです。

ねこタイプなのにくまタイプの指導をしていたりとか、自分の性質と指導スタイルの間に無理やギャップが生じるようにしていくと、よくない方向にいくと思っています。

僕は若手のとき、力と圧で勝負しようとしてたんですよね。

でも所詮僕って顔は怖くないし、身長も170㎝なくて怖くならないんですよね。

当時はさらに痩せてもいて、「くま」になろうとしてたんですけど、程度が知れてるんですよね。

「ねこ」が「くま」になろうとしても程度が知れてるんですよ。

そこに気づいて、「じゃあねことして徹底的に付き合おう」と切り替えていって、自分の性質に合った指導法に切り替えてから容量を得たと感じています。

学級崩壊をパワーで抑える場合、例えば身長190㎝体重100㎏の先生(くまタイプの先生)だったら一言言うだけでしゅんとさせてしまうような力がありますよね。

でもねこタイプの先生にはそれはできないんですよ。

早々に自分がどんなタイプで人からどう見られているのかを理解した上で、指導スタイルを見出していくのが何より大事だと思います。

初任者からの質問「ねこタイプの先生の叱り方のポイントを教えてほしいです。ねこタイプでも大きな声は出しますか?」

くまタイプのような圧をかける叱り方は向いていないので、「向き合い続ける」が基本となります。

面倒くささというか、愛を伝えるというか。

なので即効性はないです(泣)

ねこタイプでも超危険なときとかは出します。

例えば、学級がざわつく程度では出さないです。

崩壊の芽を摘んでいって、未然に防ぐ!

アンテナを高くしておくことも大切ですね。

いきなりドカンと崩れることはないので、崩壊の芽を摘んでいくことを意識したらいいかな。

教室の中で言うと、授業態度でざわざわしていたり静かに作業するときにそれができているかどうかを見ています。

それから、友達との接し方ですね。

友達同士を見る目がきつくなってきていないか、怯えている感じになってきていないかを見ます。

あとは担任の先生との距離感が段々近くおかしくなっていないかも見ています。

学校の中だと、トイレ、下駄箱、ロッカー、ごみ箱が荒れ始めると危なく感じます。

なので、この4か所はちょこちょこ見るようにしています。

例えば下駄箱で靴がぐちゃぐちゃに入りだしていないかとか、トイレの中にトイレットペーパーが入れられていないかとか、いたずらがあると「気を付けないといけないサイン」です。

この辺のアンテナにいかに早い段階で反応するかはかなり大事です。

子どもからの訴えの前に先生が気づくことができれば、「この先生は見逃さない人なんだな」というのが子どもに伝わっていくと思います。

ズレた人がいれば注意することの繰り返しですね。これを徹底するイメージです。

「あれ?」と思ったことは怪しいと思って、早いうちに芽を摘む(芽が出ないよう、布石を打つ)ようにするといいですよ。

授業の大切さは知っておいて!

僕、2年目に5年生を受け持って、その学級がまぁまぁ大変だったんです。

そのとき、隣に学年主任の先生がいてくれて、相談しながらなんとか1年乗り切ることができたことを思い出しました。

その先生に言われたのが、「若手で授業をまだまだやったことがないから仕方ないんだけど…」という前置きはあった上で、

「先生は授業で勝負しないといけないところはあるよね。1日に6時間授業をやっているから、その授業が学びとして楽しくあれば、崩れることも減ってくるよ」と話しをしてもらいました。

そうだよね。僕も「若手のうちに学びとして楽しい授業って難しいな」と思っていました。

でも今経験を積んで年を重ねてくると、確かに「授業が楽しくて学びがあることって大切だな」って感じてそっちにシフトしていくんですよね。

だから、今できる・できないは別として、「学級経営をする上でも授業は大切」ってことは知っていてほしいなと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

学級崩壊を防ぐために大切なことはいくつもあると思いますが、その中でも「これ!」というものを簡潔にお話してまとめてくださりました。

それでも「たくさんのことを一気に聞いて頭がパンク寸前…」という人は、まずは周りの同じタイプの先生を真似て、問題が起こりそうなときには、すぐ相談するようにしましょう。

相談するときには、できれば実際に見に来てもらって「私のどんな指導が問題でこの状況になっているのか」「具体的にどう変えたらいいのか」を一緒に考えてもらうといいですよ!

今回先輩先生に聞いてわかったように、先輩先生の歴史から学ぶのが、一番の成長(技術獲得)につながりますから。

この記事を読んだことで、少しでもみなさんの進む方向性が明確になったらいいなと思います。